Шанины — хранители классических традиций

…Осень подкралась как всегда незаметно. На улице Болдина тихо, уютно. Люблю эту улицу. Частный сектор возле телецентра — особый мир со своим микрокосмосом. Стоишь на пригорке – и весь город как на ладони. Но мне туда не хочется. Здесь душевнее, рядом лес, мой любимый дедушка неподалеку живет и запускает свои самолеты, а еще на этой улице находится волшебный дом художников Шаниных. Эта целая плеяда, родоначальниками которой являются Любовь Сильвестровна Шанина-Трембачевская и Марат Семенович Шанин…

Любовь Сильвестровна Шанина Трембачевская (слева). Марат Семенович Шанин (справа).

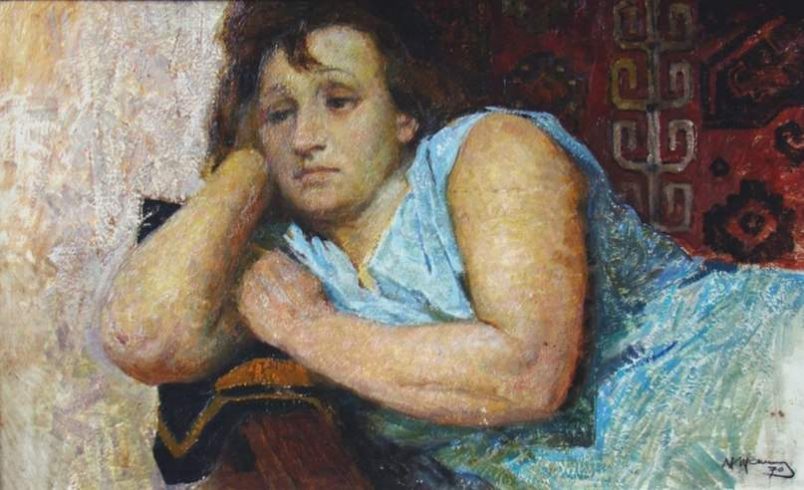

Захожу в гости, встречает их сын – живописец, философ и преподаватель художественного училища Владимир Маратович. Гостиная просторная, светлая, с большими окнами. Сажусь на диван. «Когда я был маленький, здесь печка стояла», — вспоминает он. За спиной офорты художника на библейские сюжеты. «Как будто рука великого Альбрехта Дюрера их коснулась — того самого, что гравюру «Меланхолия» создал», — предположил я. «Совершенно верно, у меня долго не получалось работать в этой технике, и тогда я стал изучать старинных мастеров. Проникся Дюрером — и вот результат! — вполне серьезно говорит Владимир Шанин. – Иногда чувствую, что моей рукой кто-то водит. Например, когда что-то не выходит, мысленно прошу: «Батя, помоги!» И он помогает. Я ощущаю поддержку родителей, хотя их уже нет с нами…» Мне кажется, что истинные художники, окончив свой земной путь, уходят… нет, не в рай, а в особый мир чистой творческой энергии… На стене картины Марата Семеновича — отца моего собеседника. Замечаю серди них его фотопортрет в берете. Ну, настоящий художник! А вот и удивительно нежные камерные акварели его мамы Любови Сильвестровны…

Окончив в 1954-м Харьковский художественный институт, Шанины вернулись в Пензу — на родину Марата Семеновича, а через год перебрались в Саранск. Владимир Илюхин пригласил… «Поначалу мы с родителям ютились в мастерской, которая располагалась в старом здании Союза художников, его пожар потом уничтожил… – рассказывает Владимир Маратович. — Я рос в творческой обстановке, среди холстов и красок. Мама травила офорты. Папа писал картины. Потом сюда на улицу Болдина переехали. По соседству, кстати, Ноздрин жил. Отца сразу привлекла мордовская тема. По деревням ездил — тогда еще местные жители в национальных одеждах ходили, и он с удовольствием их писал. Так как отец владел рисунком – сейчас вряд ли кто может. Набросков было много, такое ощущение, что он рисовал постоянно. При этом утверждал, что отдал большую часть какому-то канадцу за тысячу баксов. А по тем временам эта тысяча ничего не стоила, но на колеса для «мерседеса», может, и хватило бы… Еще у отца была коллекция фотоаппаратов. Под конец жизни он их раздал. «Для хорошего человека ничего не жалко, — любил говорить батя. — Понравилась вещь – забирай!..»

Трудоспособности Марата Семеновича Шанина можно было позавидовать. С 4 утра он уже был возле холста — до завтрака прописан подмалевок, или готов этюд. У них в доме постоянно собирались художники и ученики Любови Сильвестровны – она всю жизнь преподавала в художественной школе. «Было шумно, весело! – вспоминает Владимир Маратович. — Анатолий Мисюра квартировал у нас года три. Он великолепно плавал, и, когда мы соревновались, я даже в ластах не мог за ним угнаться. Остроумный такой, с одесским акцентом! Мамин ученик Володя Соколов, из детдома, вообще стал как родной. Она успевала и хозяйство содержать, и творчеством заниматься. Пока обед варится, натюрморт пишет. Мы дружили с еще одним ее учеником — Валентином Алексеевичем Попковым, который уважал нашу семью. Я с ним на практику ездил. Попков в свое время хорошо мне «руку поставил». По словам Марата Семеновича, поколение родителей и их друзей было особенным – «у них как-то все через душу проходило». «Отец был учеником художника-передвижника Ивана Горюшкина-Сорокопудова, который после революции был свидетелем развала академического образования. Тогда левые художники-авангардисты буквально громили классическое искусство. Художник подробно описал в своих дневниках, кто и как разваливал Пензенское училище, в котором он преподавал, и какие гонения обрушились на него самого. Позже Горюшкин-Сорокопудов передал эти записи своему ученику — редактору журнала «Творчество» Юрию Нехорошеву, с которым Шанина связывали дружеские отношения. Они вместе навещали своего пожилого учителя, возили продукты, поддерживали, как могли… Горюшкин-Сорокопудов был благодарен им и подарил на память свои офорты: «Дескать, я умру, а их все равно на помойку выбросят». На похороны наставника приехало много учеников, в том числе Шанин-старший…

Мы перешли в соседнюю комнату, и Владимир Маратович стал показывать рисунки отца. «Его академические работы ничем не отличались от Репинских — эта школа передалась художникам родительского поколения, а дальше… все остановилось…» — «Почему так произошло?» — спрашиваю. «Из-за революции, несомненно, – делает выводы Владимир Маратович. — Раньше искусству обучалась, в основном, образованная интеллигенция… А после 1917 года все изменилось. Художниками становились люди, может быть, и талантливые, но малокультурные. Что они могли воспринимать? Чисто умозрительные вещи. Им сказали: сделаешь так — хорошо, сделаешь по-другому — плохо. Ремесленники пришли. Мастерство кое-какое передалось, а смысл был утрачен. Не зная предназначения искусства и не осознавая его ценности, невозможно двигаться дальше. Для этого нужно семь поколений воспитать. Генетически они не были готовы. Тут должно совпасть множество факторов: желание, учителя, школа, время… Тогда получается настоящее искусство… Но учителя еще оставались! Например, Владимир Старов, который преподавал графику в Академии художеств. Он воспитал прекрасных учеников!»

…А потом, словно из воздуха, появились необыкновенно чистые работы Любови Сильвестровны. Оранжево-бархатными, пурпурными маковками украшено пространство акварели — физалисы. А за окном горят рябины гроздья. И кажется — выйдет на веранду Марат Семенович, достанет палитру и нарисует синичек, купающихся в алом великолепии природы. Но нет никого. Лишь лист пожухлый, сорвавшись с ветки, полетел…

Шанин-старший был первым директор художественного училища им. Федота Сычкова, преподавал живопись и рисунок. Евгений Балакшин учился у него: «Я опоздал на первый экзамен, когда поступал. Прихожу с папкой, а Марат Семенович прохаживается вдоль аудиторий. «Что, опоздал?» — добродушно спрашивает. «Да, перепутал», — отвечаю. «Ладно, заходи в класс». И я стал учиться. Он умел сказать ободряюще, направить человека. Помню, когда был первокурсником, зимой сломалась у нас кочегарка в училище. Тепла нет, что делать? Пошли на пленэры. Кочегарку починили – мы принесли работы. Устроили просмотр. Марат Семенович посмотрел мои акварельные и гуашевые листы и сказал всего два слова, которые подтолкнули меня к профессиональной деятельности: «А, Балакшин-то у нас живописец!» Педагог он был очень хороший и человек интересный. Всю жизнь горел искусством. Он всегда меня удивлял, а это признак большого мастера. То есть ты привыкаешь к какой-то школе и вдруг приходишь, видишь в контексте того, что он делает что-то неожиданное! На мой взгляд, Марат Семенович был самым сильным графиком в Мордовии. А Любовь Сильвестровна — просто душа искусства! То, что она делала в акварелях — это очень значимо – они такие крепкие, свежие. Жалко, что не осталось практически ничего – все разошлось… Я часто ходил за продуктами на Центральный рынок, и мы с ней встречались. Стоишь в мясном ряду, а тебя кто-то в бок неожиданно толкает. «Ты что меня не замечаешь?» — смеется. «Любовь Сильвестровна, да я на витрины смотрю» — «И я смотрю, — шутит она, — а ты меня не замечаешь…» Шанины горели искусством, жили им. А сейчас такого нет… Нынешние профессионалы слишком меркантильны. Они хотят быть успешными. А чтобы гореть, нужно что-то другое, внутреннее. Нужно иногда начихать на сиюминутность, потому что моду делает художник, а не наоборот. Мода проходит, а художник остается. Делай моду на себя — вот что главное в искусстве…»

Осень пришла на улицу Болдина. Именно здесь жили и творили неутомимый Марат Семенович и заботливая Любовь Сильвестровна. Именно здесь был родник их вдохновения. Задавались ли они вопросами о моде, предназначении искусства? Наверное… Мне кажется, что лучшие ответы – в произведениях самих художников. Просто нужно быть чуточку внимательнее…

Иногда я представляю, как шепчутся картины друг с другом. Бедновские «кресты» с «дедами» Попкова. Кричащие истерзанной душой автопортреты Мисюры с Карасевскими многоэтажками. Между ними поют свои старинные напевы Родионовско-Сычковские мордовки на раздольных лугах пейзажей Рожкова и Петряшева, а им басом вторят Жидковские молодцы. И тут как гром с ясного неба — грохотом пушечных залпов с картины Илюхина Александр Васильевич Суворов встречает непотопляемый флот Федора Ушакова! Проснись, художник!