Хрустальный завод № 1

«Столица С» посмотрела, как в 120 км от Саранска делают хрусталь

Фигурки совы для «Что? Где? Когда?», сотня золушкиных туфелек для промоакций диснеевского фильма, пивные кружки для Сандуновских бань… Все эти вещи сделаны в городе Никольске Пензенской области, где с XVIII века сохранилось производство хрусталя. Денис Тюркин побывал там.

В этом году исполняется 255 лет, как в Никольске начали делать хрусталь. Этот «благородный» вид стекла отличается от обычного добавлением свинца, что позволяет материалу играть на свету, то есть дарить нам ощущение парадности, богатства, большого праздника. До революции завод давал работу жителям окрестных населенных пунктов, пестовал из обычных крестьян великолепных мастеров, чьи кубки, фужеры и прочие приборы брали медали на европейских выставках. До конца XIX века производством владели Бахметевы, а последние полсотни лет царской власти — родственник Льва Толстого, Александр Оболенский. Революция, само собой, перешебуршила все и всех. Предприятие стало называться «Хрустальный завод № 1», а затем «Красный гигант». Второй полностью оправдывал свое имя: в лучшие годы на нем работало порядка 8 тысяч человек. В лучших традициях советской промышленности делали там заказы для оборонки — оптику. Стеклянные и хрустальные изделия для дома были ширпотребом, побочным продуктом, как велосипеды «Кросс» для Саранского механического завода.

С развалом СССР отпала надобность в таком количестве ракетно-танково-подлодочной оптики. «Красный гигант» ушел в мир иной в начале 2000-х. Часть помещений на территории предприятия купил московский бизнесмен Михаил Садкович. Благодаря ему производство хрусталя возродилось под маркой «Бахметьевская артель» (Садкович зарегистрировал еще несколько фирм с похожим названием). Ребята открытые, рады туристам и разным экскурсантам, прямо как их чешские коллеги-стеклодувы в небольшом городке Гаррахов, где мне удалось побывать несколько лет назад. Вот и саранских журналистов пустили с легким сердцем.

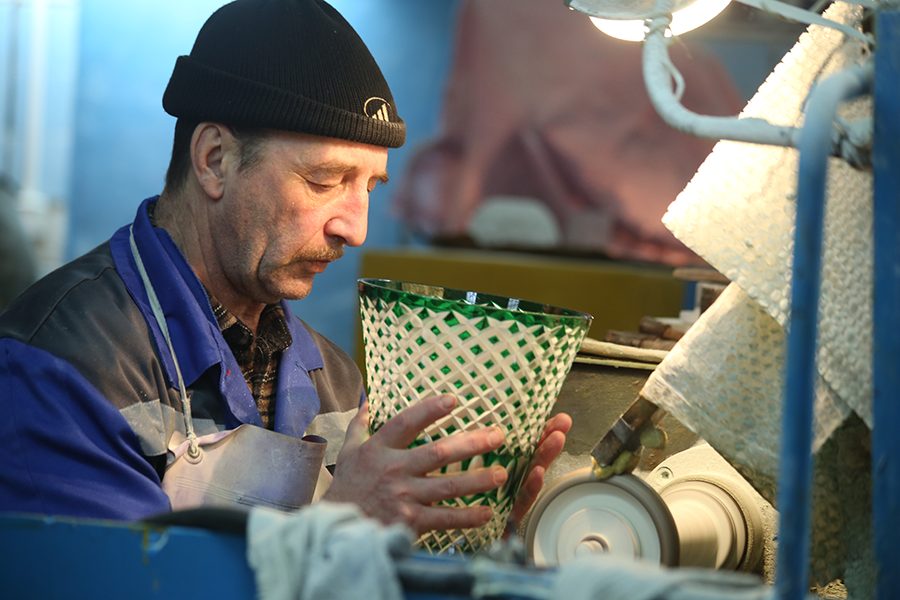

Производство располагается в одном здании, но не там же, где было дореволюционное. Печи — на втором этаже, художественный, так сказать, цех, где изделия шлифуют и наносят рисунок, — на первом. Шихту (смесь песка, свинца и красителей для изготовления хрусталя) везут из Казахстана, хотя более качественное сырье есть, например, во Франции, но оно дороже. Мужики-выдувальщики работают всего несколько часов в день, часто делая перерывы. Работа трудная, возле итальянских печей (их гасили только на время технологических работ) жарко, шумно. При нас мужики выдували вазы для фруктов. В художественном цехе работников больше, есть женщины. Здесь шлифовальные станки. Выполняется крупный заказ для знаменитых Сандуновских бань в Москве — пивные кружки стоимостью 3 750 рублей каждая. В ходу и хрустальные пасхальные яйца по 8 тысяч (такое, например, я видел в патриарших покоях Краснослободской епархии в Краснослободске). А есть еще наборы (рюмочки, графинчики всякие) по 16 тысяч рублей. Вершина — так называемый орловский набор за 1 миллион рублей. Приборы в нем цветные (синие — с добавлением кобальта, красные — с марганцем и т. д.). Само собой, в магазине при предприятии можно купить и более дешевые вещи.

«На данный момент мы — единственные производители хрусталя в России, — уверяет заместитель директора по производству Сергей Сорокин. — Первомайский завод в Смоленской области закрылся, дятьковский в Брянской — закрылся, во Владикавказе предприятие — тоже, и так далее, так далее…»

Оказывается, даже Гусь-Хрустальный уже и не хрустальный вовсе… К слову, раньше предприимчивые жители Никольска закупались на рынке в Гусь-Хрустальном, привозили товар на родину, накидывали к цене и так продавали. Сейчас ситуация обратная. Будете в Никольске, посетите местный музей хрусталя. Он огромен и занимает двухэтажное здание, а хранители признаются, что экспонируется лишь малая часть коллекции. Туда стоит заглянуть хотя бы для того, чтобы посмотреть на жизнь в России сквозь призму хрусталя. И это не фигура речи. Экспозиция хронологична, и вот вы наблюдаете 153-летний отрезок отечественной истории, удивляясь замысловатым вазам, кувшинам, графинам, бокалам, тарелкам, рюмкам. Венецианский стиль, французский, еще какой-то, есть даже украшения для церковной ограды (использовались в местной церкви). И тут — бах! — 1917 год. Граненый стакан. Из украшений — серп и молот на стенке, надпись «Московский Кремль» на дне и… когда-то бывшая живой муха. Потом 30-е годы, некая «реабилитация» классического стиля, потом вновь упрощение, потом «свободные» 60-е и поиски нового, далее — брежневский застой и горы тошнотворной посуды с тысячью граней. Помните такой хрусталь? Сначала он считался едва ли не богатством, а потом заставил все серванты Союза и новой России, почти обесчестив само понятие хрусталя.

P.S. «Столица С» благодарит за предоставленный для путешествия кроссовер «Шкода-Кадьяк» автомобильного партнера рубрики — компанию «Саранскмоторс Авто», дилер автомобилей «Шкода».